È un opuscolo di 230 pagine, ricco di ricordi di esperienze di vita, vissute da bambino, da adolescente, da giovane e da adulto.

È uno spaccato fra il serio ed il faceto, fra la nomea e l’anonimato, fra la gioia ed il dolore, fra la realtà e l’immaginario. È un amarcord di avvenimenti e personaggi, impressi nella sua memoria e fissati ora su carta. Dopo oltre tre decenni di insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana, Campagna, o semplicemente Ignazio, in “Siciliani” focalizza e descrive ambienti, circostanze, atteggiamenti e comportamenti sociali vissuti da ragazzo, soprattutto nel decennio 1955-1965. Più critico, anzi molto critico è invece nella descrizione della sua Sicilia degli anni successivi vivendo a Napoli nel periodo degli studi all’Orientale e successivamente espatriato per insegnare nelle Istituzioni scolastiche e culturali italiane in Francia e nella Circoscrizione consolare di Stoccarda.

L’autore spiega così la spinta motivazionale di aver voluto contrapporre aspetti contrastanti dell’esser Siciliani.

“La motivazione principale che mi ha spinto a scrivere il libro è stata quella di chiarire a me stesso il mio rapporto con la Sicilia. Che per più di un motivo è stato negli anni un po’ sofferto e altalenante. Praticamente tutti i Siciliani che hanno lasciato la Sicilia, per forza o per amore e che hanno trascorso gran parte della loro vita all’estero, hanno subito un trauma, derivante da quella che potremmo definire “sindrome dell’abbandono”. Anche quando il loro rapporto con la Sicilia e con la propria città di origine è rimasto vivo, nell’animo di chi è stato costretto a lasciare il proprio Paese albergano di solito sentimenti contrastanti”.

Dei Siciliani esistono numerosi ritratti e cliché. Quali sono quelli a tua firma?

Clichés a mia firma spero nessuno. Ritratti (di altri) infarciti di clichés tantissimi. Più sicuro è affidarsi alla letteratura, ossia agli scrittori che ne hanno rappresentato la vita, il modo di essere, nella mobilità del reale e nella varietà dei personaggi.

Dove inizia e dove finisce la fierezza di appartenenza al luogo natio?

Ci sono siciliani e siciliani. Non sono rari i siciliani che si lasciano andare a manifestazioni di fierezza per la loro sicilianità per motivi stravaganti e del tutto fuori luogo. Ci sono quelli che sono fieri, fierissimi di essere siciliani perché convinti di essere, in quanto siciliani, eredi di un passato glorioso (“Noi fummo i gattopardi, i leoni…”) o di avere una marcia in più, una certa superiorità intellettiva nei confronti del resto del mondo. Insomma di essere detentori di qualità che gli altri popoli non hanno. Ma ci sono i siciliani, e forse sono i più, che vivono la loro sicilianità serenamente: non ne sono fieri ma neppure ne soffrono.

Perché in diversi dialoghi usi il dialetto? È solo una questione di originalità all’Andrea Camilleri e alla Leonardo Sciascia?

Tutte le conversazioni e le parole in dialetto siciliano, sulla scia di Camilleri, non sono state evidenziate in nessun modo, né col corsivo né con le virgolette (né ho voluto “tradurle”, per dir così, in italiano). Così figghia, per dire, rimane figghia, la scupetta rimane la scupetta, babbiari rimane babbiari e così via. È stata, la mia, una scelta stilistica per dare più vivacità e verosimiglianza al discorso.

Quale spazio riservi alla descrizione dei rapporti umani e sociali della tua infanzia, adolescenza e gioventù in seno alla famiglia, alla scuola e alla comunità locale?

Nel riportare varie esperienze e piccoli avvenimenti legati alla mia infanzia, io non ho voluto rivivere, come Proust, il tempo perduto. È stata, la mia, un’infanzia come tante altre, né ricca né povera (più povera che ricca), né dolce né amara, né di particolare interesse. La cittadina della Sicilia, che nel libro chiamo Montelongo, in cui sono nato e in cui ho vissuto per i primi diciannove anni della mia vita, era una tipica cittadina del Sud (o del profondo Sud, come si diceva allora, con una punta di commiserazione) con tutti i problemi che assillavano (e ancora ai nostri giorni in parte assillano) il Meridione d’Italia. Nella Montelongo di quegli anni mi sono sentito a mio agio solo da bambino; poi, a partire dall’adolescenza, non più. Ancora oggi ricordo con raccapriccio, solo in parte stemperato dal tempo, la piazza principale della città, invasa, la sera, da un mare di coppole (già alle 18 di sera, in inverno, non si incontrava una donna neppure per sbaglio, cosa che suscitava in noi ragazzi sarcastiche e amare considerazioni); le interminabili e inconcludenti passeggiate per Corso Garibaldi con gli amici; le difficoltà tremende per avere un’ora di intimità con una ragazza; la noia, il senso di impotenza, di vuoto e di sconforto che assaliva spesso noi ragazzi. Quel mondo ad un certo punto mi diventò estraneo e odioso. Sicché da adulto per tanti anni mi sono ostinato a credere di aver completamente sprecato gran parte della mia prima giovinezza in Sicilia. Per me la vita – amavo ripetere con convinzione – sotto molti aspetti è incominciata con l’Università, con l’iscrizione all’Istituto Universitario Orientale di Napoli, quando avevo ormai diciannove anni. Oggi mi è chiaro che io non posso (e in fondo neppure voglio) prescindere dagli anni della mia infanzia e della mia adolescenza. D’altra parte, come si fa? Non ha forse ragione Vincenzo Consolo a dire che “si può cadere su questo mondo per caso, ma non si nasce in un luogo impunemente”?

È stato difficile per te che vivi da oltre mezzo secolo in Germania ricostruire fatti, avvenimenti anche immaginari della tua infanzia?

Assolutamente no. Anni fa, a cena in un ristorante di New York, in compagnia del console italiano di Newark, mio amico, e di alcuni imprenditori siciliani di successo, nati in Sicilia ma da tanti anni residenti nel New Jersey, chiesi agli amici siculo-americani presenti se si sentivano Americani o Siciliani. Mi rispose uno per tutti: “Noi non siamo e non saremo mai del tutto Americani, ma non siamo più Siciliani. Per i nostri figli penso che sarà diverso”. Ed è (o sarebbe) questo il caso di Frank Capra, il regista americano di La vita è meravigliosa, che non appena la nave che lo porterà in America lascia il porto di Palermo, smette di colpo di essere bisacquinese e siciliano (secondo quanto racconta lui, ma forse non è del tutto vero). Quando nel 1977, all’età di ottant’anni, Capra torna a Bisacquino, il paese in provincia di Palermo in cui è nato, e che all’età di 6 anni aveva lasciato con la famiglia per emigrare negli Stati Uniti, c’è tanta gente ad accoglierlo, tanta curiosità, la cittadina è in festa. Ma una volta nel suo paese natio, tra lo sconcerto generale, Frank Capra dichiara di non ricordare e di non riconoscere nulla, né la casa in cui è nato, né la strada in cui giocava da bambino, né la piazza del paese, nulla. E non solo non ricorda nulla, ma non prova nessuna emozione. Un fenomeno piuttosto raro, quello di Capra, al limite dell’incredibile, che suscita forte meraviglia e pone degli interrogativi…ai quali ho cercato di rispondere nel mio libro. Per quanto mi riguarda, i ricordi della mia vita da bambino nella città in cui sono nato sono vivissimi.

Siciliani è un romanzo autobiografico?

Per la verità il mio non è propriamente un romanzo. Ultimato il libro, io stesso non sapevo come definirlo: un romanzo, un saggio, un’autobiografia, un divertissement? In effetti il mio libro è un ibrido, un po’ romanzo, un po’ saggio e un po’ divagazione, svago.

Come mai lungo il percorso della tua narrazione si percepisce spesso un sottofondo di polemica con la Sicilia e i siciliani?

Perché io amo profondamente la Sicilia, questo è certo, ma non sono né cieco né sordo né intendo rinunciare al mio spirito critico. Così vedo le luci ma anche le ombre, non tutto e non sempre mi appare perfetto.

Quanta e che tipo di sicilianità c’è in te oggi?

Ad un certo punto della mia vita (in questo caso una data precisa non c’è ma potrei indicare come riferimento la strage di Falcone e Borsellino) ho scoperto di essermi riconciliato con la mia città, con la mia terra, con la mia gente, e di amare profondamente la Sicilia, anzi di non aver mai smesso di amarla: travaglio interiore probabilmente comune a tutti coloro che come me hanno vissuto gran parte della loro vita all’estero. Con questo libro mi sono riproposto di raccontare le tappe essenziali di questo travaglio, attraverso un mio personale “amarcord” di avvenimenti, personaggi ed esperienze vissute. Tanti fattarelli, piccoli accadimenti, care persone che mi hanno interessato, commosso, turbato o divertito.

Come vedi tu dall’osservatorio germanico la Sicilia di oggi ed i siciliani sparsi per l’Italia e per il mondo?

Praticamente tutti i Siciliani che hanno lasciato la Sicilia, per bisogno o per amore, e che hanno trascorso gran parte della loro vita all’estero, hanno subìto un trauma, derivante da quella che potremmo definire “sindrome dell’abbandono”. Anche quando il loro rapporto con la Sicilia e con la propria città di origine è rimasto vivo, nell’animo di chi è stato costretto a lasciare il proprio Paese albergano di solito sentimenti contrastanti: dire di amore e odio è forse troppo forte ma qualcosa di simile. Preciso subito che mi riferisco principalmente alle ondate migratorie degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del secolo scorso, e agli emigrati scarsamente qualificati che si trasferivano all’estero perché in Sicilia non trovavano lavoro. Tutti i Siciliani costretti ad emigrare hanno vissuto tale trasferimento come un’ingiusta espulsione dal proprio habitat, una violenza subita, un’esperienza che avrebbero fatto volentieri a meno di vivere. Per cui i giudizi sulla Sicilia, e poi anche sui Siciliani, sono spesso amari e contradditori. Tornano in Sicilia una volta l’anno per le vacanze, ma di vivere a Canicattì o a Grammichele non ci pensano neppure. Amano l’Italia e non si sentono Tedeschi, ma sono integrati nella società tedesca e vivono come tedeschi. Spesso svolgono ottimi lavori, hanno fatto carriera, crescendo si sono sposati o convivono. Più tragica la situazione di quei nostri connazionali che rientrano nel loro paese di origine con l’idea di iniziare una determinata attività e dopo due o tre anni, per diversi motivi scoprono di avere fatto una scelta sconsiderata, vendono tutto e rientrano in Germania, delusi e sconfitti. Facile immaginare con quale stato d’animo.

Che interesse di pubblico ha riscontrato la recente presentazione del tuo romanzo ad Alcamo?

Lusinghiero. Il libro è stato presentato al Circolo di cultura di Alcamo e presso la CEP, un’importante azienda, nel suo ramo leader del mercato nazionale, che progetta e realizza cabine elettriche prefabbricate e in cemento armato vibrato, complete di apparecchiature elettromeccaniche.

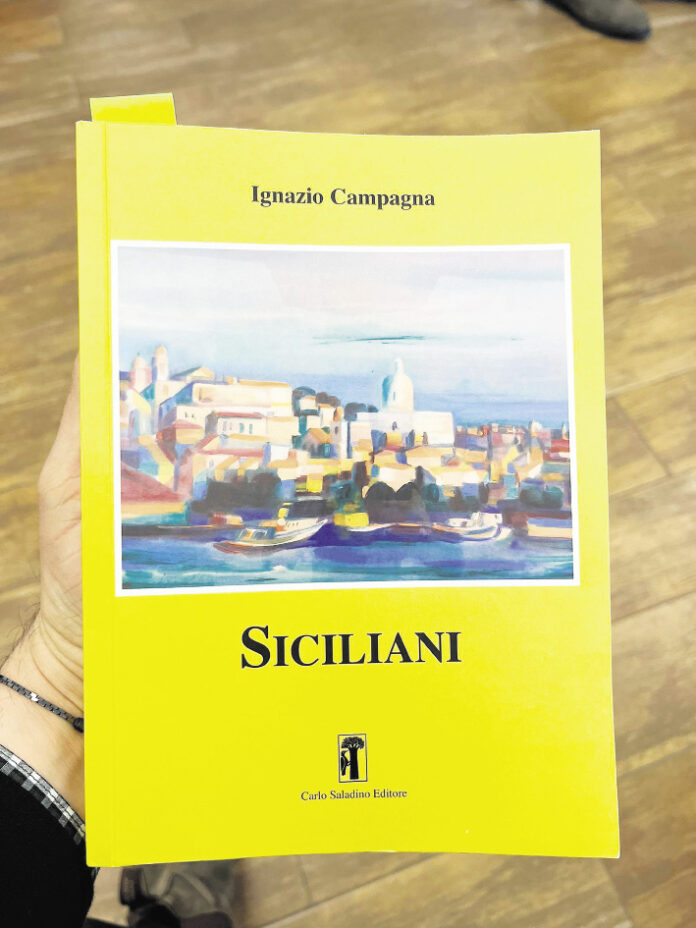

Come mai hai scelto il color giallo per la copertina?

Si è preferito il giallo per delle assonanze col sole e con la sabbia dorata di alcune belle spiagge di Sicilia.

Quando sarà presentato in Germania?

Il libro sarà presentato a Tübingen, domenica 30 giugno, alle ore 10,45, presso la Begegnungsstätte Hirsch, Hirschgasse, 9. Dialogherà con l’Autore la scrittrice Germana Fabiano.

A quale prezzo si può acquistare il libro?

SICILIANI, edito da Carlo Saladino, è in vendita al costo di 20 euro.