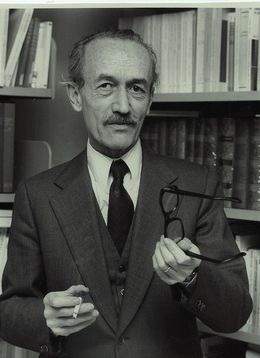

Sergio Cotta – Filosofo giurista del Novecento

Triste ricordare un eminente studioso cristiano quando lo si ritrova fra i nostri libri di studio. Ma è un colpo di luce rileggerlo e ritrovare dopo decenni la freschezza e la sua idoneità ad illuminare la gravità del momento, dove la minaccia alla sanità pubblica e al quotidiano vivere in pace è messo in pericolo. Ci riferiamo al libretto di Sergio Cotta – (1920-2007) – “Giustificazione e obbligatorietà delle norme” (Milano, Giuffrè, 1981).

Percorse lungo il ‘900 i sentieri dell’Illuminismo politico, rischiarato dal cristianesimo fra Montesquieu, Agostino, Rousseau e Grozio. A Perugia (1956), a Trieste (1960), a Firenze (1964), sua amata città d’origine, insegnò i suoi primi corsi universitari come filosofo del Diritto. Accettò presto il pensiero e l’insegnamento di Giuseppe Capograssi, grande pensatore esistenzialista. Ma non rimase neppure inerte di fronte al pensiero del contemporaneo tedesco Hans Welzel, legame collaudato dal comune sentire neo-giusnaturalista, fino ad accogliere nel citato saggio profondi dubbi sulla scuola di diritto giuspositivista che esaltava come unico metro di interpretazione la mera e astratta adesione alle norme di diritto come semplice comando.

Invero, Cotta espose nelle sue non poche indagini di filosofia del Diritto – che personalmente ebbi ad ascoltare negli anni ‘90 in vari congressi dell’Unione Giuristi Italiani Cattolici – la scelta di centralizzare la persona, che tale non è senza il diritto, vale a dire il punto focale di diritti e doveri, passaggio che aveva maturato dalle opere classiche del Mazzini. Nondimeno, fin dagli studi giovanili su S. Agostino e Montesquieu, aveva rilevato come la pace non era da ricercare in teoria, quanto un valore morale proprio dell’uomo, la cui assenza era uguale alla morte di ogni essere vivente. Di fronte, negli anni ‘60, al pensiero normativista del suo omologo Norberto Bobbio, liberale e socialista, non si pentì di contestargli il fatto che la storia della filosofia occidentale era una storia del diritto naturale, elencando il filo rosso che legava Platone a Kant, passando per Grozio e Pufendorf.

A metà di quel decennio, giunto alla cattedra romana della “Sapienza”, sfidava la dottrina positivista e storicista di Mortati e Crisafulli, proprio ribadendo quello che sembrava desueto, in un’epoca di guerra fredda, davanti ai rischi della guerra atomica, fra i fatti di Cuba e la guerra del Vietnam. Riesumò il diritto naturale come quell’insieme di regole al di fuori dell’interesse non di una classe dirigente, ma nell’interesse del bene comune, dove ripropose l’Umanesimo puro negli elementi comuni e universali, eterni e presenti in tutti gli uomini, valori di valori inscritti nel cuore dell’uomo, sia mediterraneo, sia residente nei Caraibi, sia nel sudestasiatico, sia in Russia che in Ucraina, sia greco che arabo, o ebreo, o ortodosso o protestante, o democratico od autoritario, purché disposto alla pace, alla giustizia, all’eguaglianza, alla libertà, ateo o fedele che fosse. Soprattutto in difesa dell’uomo al di là e al di sopra delle contingenze storiche e politiche.

Cotta ora si era avvicinato a Rousseau: qui trovò anche il consenso dei filosofi positivisti con i quali dialogò e si misurò nell’Italia del boom economico. Segnalò dunque il carattere di un diritto che non abitasse nella teorica “Grundnorm” di Kelsen e che fosse invece connaturale alla relazione interpersonale. Idea che fu presente in tre corsi universitari – raccolti dai non pochi alunni che lo apprezzavano – che riguardavano La sfida tecnologica (1968); Quale Resistenza (1977); Perché la violenza (1978), quest’ultimo mio pregiato ancora oggi testo universitario dove mi rifugio nei momenti di crisi di questi anni. Erano e saranno sempre le aree etiche di confronto del suo “dovere” per gli altri, cioè una condizione esiziale di rispetto per l’altro, né nemico, né avversario, come blaterava un autore cui fu sempre ostile, Carl Schmitt.

Conflitto ideologico, ma non odio, perché pur sempre Cotta era un cristiano che non poteva negare il proprio dovere di responsabilità di vita comune con l’altro a lui avverso. Critico peraltro dello storicismo pessimista di Vico, di Savigny e di Hegel, che davano al diritto un sapore di umanità e che però lo qualificavano sempre come un vestito che stava loro stretto in virtù del canone dell’ “Homo homini lupus”. Cotta invece non riconosceva l’unica verità razionalista di Kant, né il rapporto di forza sociologico di Marx, né l’idealismo di un Croce, perché ne vedeva un materialismo classista oppure un liberismo soggettivista, che vulneravano comunque l’equilibrio naturale e alienavano l’uomo. Questa fu in sintesi la sua rilettura di Rousseau in chiave cristiana. Egli rilevava una segreta via di mediazione fra i diritti dell’uomo e i doveri della comunità politica. Se era ineluttabile l’uomo capitalista moderno che cedeva aree di sovranità allo Stato pur di salvare la propria sicurezza; come e quando cedere il suo essere senza perdere la libertà naturale? Era questo il nocciolo ideologico che lo avvicinava al filosofo ginevrino. Ritornò allora a Kant, al pari di lui turbato dal predetto quesito che si era posto invano lo stesso Rousseau.

Riaprì le pagine del filosofo tedesco nella Metafisica dei Costumi, quando il filosofo prussiano introdusse la nota formula dell’imperativo categorico morale, elaborando la risposta già data da Grozio di fronte alla ricerca del bene comune frutto dell’incrocio fra diritti e doveri. Si trattò allora della riscoperta di un patto sociale assoluto, valido sempre e comunque, una legge mai soggetta a storicizzazioni di parte. Una mediazione culturale coercitiva e obbligatoria solo per chi recalcitra (e ce ne sono di capi di Stato alquanto irrequieti e insofferenti all’ordine umano…). Una regolamentazione che esprimesse la necessaria relazione fra esistenze diverse, ma legate da un medesimo sentire. Un diritto non “camicia di forza” posto a salvaguardia di una classe dominante, ma una volontà generale alla quale facesse eco un dovere morale funzionale al patto sociale, non più scellerato o leonino, come quello più volte emerso nella storia. Cioè quella relazione solidaristica che Cotta aveva vissuto da resistente dopo l’8 settembre 1943, quando al comando di una brigata partigiana – la divisione autonoma “Monferrato” – da ex militare del regio esercito liberò Torino nel 1945. Esperienza di vita sorretta dalle pagine delle Confessioni di S. Agostino e dalle letture coinvolgenti degli scritti di Giuseppe Capograssi. Condivise con lui le categorie ontologiche dell’amicizia, della politica e della famiglia, un esserci a metà fra l’esistenzialismo tragico di Heidegger e la speranza cristiana di un Guardini.

In questa vita così difficile, perché non ammettere il diritto come relazione e non solo come comando? Proprio a pag. 120 del saggio in questione nell’edizione milanese, Cotta ritrovava nel diritto sia quello che Kant aveva definito come imperativo, ma anche un carattere spirituale e naturale dell’essere umano, quasi un connotato distintivo di stampo aristotelico. E quindi l’apparente obbligatorietà diventa un requisito dell’esistenza umana e dunque una vera giustificazione della legalità. Prova ne è per Cotta che ogni codice conferisce alla consuetudine la qualifica di fonte del diritto interno e perfino nel diritto internazionale, dove la fonte pattizia e quella contrattuale e processuale a quella cede il passo fino a offuscare la forza della legge generale, astratta e scritta, magnificata dal formalismo positivista di Kelsen. Cosicché il nostro autore si spinge a privilegiare nel nostro tempo la regola aurea di Giustiniano, Nemo iudex in causa propria fiat (nessuno deve essere giudice della propria causa). In altre parole, un diritto naturale vigente, che sostituirebbe più efficacemente la formale “Grundnorm” tipica del pensiero positivista, ma di fatto ermeticamente chiusa in se stessa, figlia del materialismo socialista e soggetta a cambiamenti continui e alle voglie dell’Io. Vale a dire un soggettivismo etico, una metafisica della soggettività, che riduce il diritto a strumento di rottura della convivenza planetaria.

La pretesa di porre la legge ad esclusiva tutela dell’Io e a proclamarne le costituzioni come puro baluardo delle libertà personali senza dare al diritto la potestà di garantire l’altro sempre più debole, creerebbe una falsa relazione di effettiva parità, cosa che gli appariva disumana e fenomenologicamente contraria ai principi di solidarietà fra i popoli e le persone che avrebbe dovuto invece regolare. Per esemplificare: se uccidere un innocente e se si condanna una persona senza difesa e senza liberare un accusato al di là di ogni ragionevole dubbio; se ci appare illecito stabilire una pena senza previamente disporre una legge; come mai allora nelle relazioni fra stati ciò avviene sempre, alterando la relazione fra aggrediti e aggressori punita fin dalle origini del consorzio umano? Perché commisurare la legittimità di un conflitto internazionale alla mera coscienza individuale, che si autoconfigura libera solo perché una legge la giustifica? E poi perché pensare che sia ammissibile un atto aggressivo fra nazioni, solo perché si pensa che sia la forza a regolarne i rapporti?

È questo il limite ideologico di Carl Schmitt che viene colto da Cotta in chiara contraddizione.

La libera autodeterminazione dei popoli va dunque salvaguardata perché l’aggressione non si può mai giustificare. Il messaggio di Cotta dovrebbe oggi far raddrizzare le orecchie a tanti giuristi corifei del potere che oggi sono drammaticamente silenti di fronte ad uno Stato invasore e che cercano di giustificarne l’azione, appellandosi maliziosamente allo spirito pacifista. Grazie al pensiero di Sergio Cotta, l’Umanesimo cristiano merita di diventare veramente la stella polare della nostra straziante esistenza in questo tempo di guerra.