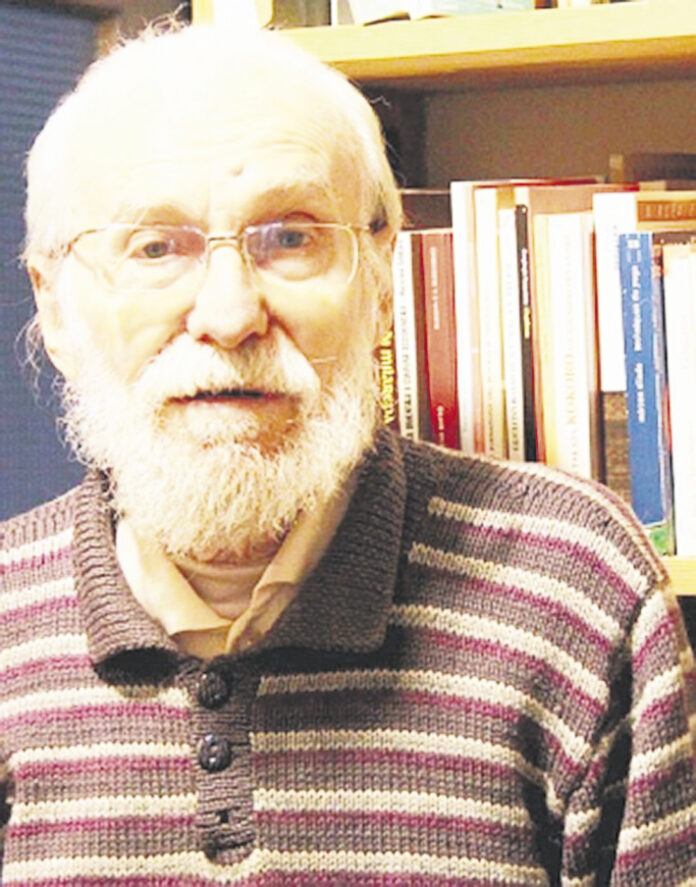

Agosto 1997. Località Selva di Val Gardena. Alloggio a Villa Capriolo, una casa di divulgazione di cultura cristiana di fama nazionale, tenuta dai padri gesuiti di Villapizzone a Milano. Questo il quadro in cui conobbi Armido Rizzi, uno dei più brillanti teologi e pensatori italiani del nostro tempo, scomparso all’età di 87 anni nell’agosto del 2020

Classe 1933, Armido era entrato a vent’anni nella Compagnia di Gesù, per poi chiedere dispensa ed uscirne in un periodo – gli anni ‘70 del secolo scorso – in cui nella società italiana e non solo stava accadendo di tutto. Originario di Belgioioso, aveva studiato Filosofia e Teologia a Gallarate, Roma, Louvain e Münster, entrando in contatto con correnti quali la fenomenologia e l’ermeneutica, di cui si è servito ampiamente durante il suo percorso di predicatore itinerante e scrittore. Armido era tra quei teologi che ad un certo punto del proprio cammino avevano voltato le spalle al Tomismo (dottrina filosofica-teologica di San Tommaso d’Aquino(, un sistema forse oramai inadeguato a dare risposte ad un mondo tanto differenziato e frammentario – lo stesso Tomismo che Giovanni Paolo II, con sgomento e in alcuni casi anche sdegno del mondo intellettuale cattolico, riabiliterà nell’Enciclica Fides et Ratio come la via filosofica privilegiata per il pensatore cristiano.

Del suo presente, Armido era diventato testimone, sino al punto da decidere di ributtarsi nella mischia dal di fuori del ministero sacerdotale, al quale inizialmente aveva detto sì. Lo ha fatto comunque da cristiano e da teologo, ma a modo suo. In anni in cui essere cristiani e comunisti al contempo era non solo impensabile, ma anche, direi, “proibito”, lui possedeva la tessera del partito.

Me lo disse un giorno di quelle due settimane trascorse a Villa Capriolo, tra una lezione e l’altra del corso di filosofia che teneva per noi. Quel corso prendeva spunto da “La vita è bella” e si proponeva di tematizzare il problema del male. Da buon fenomenologo cominciò con il presentare il suo metodo d’indagine. Per me che avevo abbracciato il realismo tomista nella forma appresa soprattutto dai miei professori Felice Nuvoli e Natalino Spaccapelo, fu, letteralmente, uno shock.

Lo fu al punto tale, che gli dissi davanti a tutti “Quella che lei presenta, non può ancora essere definita filosofia”. Avevo le mie ragioni “filosofiche” per dirlo, ma avevo sbagliato sia il contesto che il tono. Lui, molto cortesemente mi rispose “Anche a me, a volte, è capitato di dare del deficiente a qualche gigante”. Non mi resi minimamente conto della figura che avevo fatto e di chi avevo di fronte. Non lo sapevo e forse ero troppo arrogante per pensare che fosse importante saperlo. Con un’estrema grazia, mi prese in disparte durante la pausa e mi disse che avrei dovuto evitare di replicare alle sue posizioni con quel tono davanti a tutti. Non era stato corretto e l’avevo capito bene (non si trattava di mancanza di autocritica, è che l’avevo detto proprio male!).

La gentilezza e l’affetto con cui mi riprese, mi convinsero ad ascoltare le sue lezioni con un atteggiamento diverso e coi giorni imparai a capire che non avevo alcuna idea di ciò di cui stesse parlando. Dopo quelle due settimane ed una lunga passeggiata con lui per i sentieri di Selva mi trasmise nozioni di cui quasi ignoravo l’esistenza. È stato quello il momento in cui ho iniziato a capire cosa significasse fare filosofia e teologia da fenomenologo e da ermeneuta. Si trattava di cogliere anzitutto la varietà dei fenomeni che compongono l’esperienza umana individuando i pregiudizi che possano inficiarne l’emergere nella coscienza. Questa parte del lavoro fenomenologico, Armido la definiva pars destruens. A questa seguiva una pars construens, la quale consisteva nell’individuare testi – eventualmente della tradizione biblica – che costituissero un orizzonte di senso che fungesse da risposta ai quesiti di quell’esistenza umana ferita che la pars destruens aveva messo in risalto.

La sua passione per la storia e testi biblici, lo portava ad indagarne la trama e i contenuti con un occhio esegetico ed ermeneutico diverso, da quello che avevo conosciuto io. Armido era solito chiamare l’antico testamento, il primo testamento e il nuovo, il secondo. In questo modo intendeva liberare la bibbia ebraica da quel pregiudizio antico quanto il cristianesimo che considerava il primo testamento come il prologo all’epilogo cristiano. Per rispetto ad una tradizione che ha e deve poter avere la propria autonomia, egli, da cristiano, leggeva la bibbia ebraica con gli occhi, la bocca e la mente dell’ebreo. Un atteggiamento di rara profondità ecumenica che gli ha permesso di scrivere dei testi come Esodo o Dio in cerca dell’uomo che ne mettono in risalto l’acume e la sensibilità da teologo.

In Esodo, Armido mostra come il testo fondante l’esperienza biblica – il Dio dei padri che libera il suo popolo dalla schiavitù egiziana – sia stato il paradigma teologico-politico di numerose rivoluzioni e lotte moderne che avevano una tensione analoga a quella della schiavitù vissuta dal popolo d’Israele. In questo testo, Armido, mostra oltretutto la sua affinità alla teologia della liberazione, di cui, in un certo senso, è stato anche sostenitore e divulgatore in Italia. In Dio in cerca dell’uomo, si tratta di ribaltare il principio neoplatonico-cristiano che vorrebbe identificare Dio come quell’assoluto a cui l’uomo tende attraverso un incessante lavoro ascetico. Armido, sempre nella sua prossimità al testo biblico, mostra come l’esperienza originaria di Dio fosse supportata da un movimento esattamente contrario a quello presente nella tradizione dell’ascetismo cristiano. Non è l’uomo che si è posto in un atteggiamento di ricerca di Dio, esperito come l’assoluto a cui tendere, bensì è Dio che si mette alla ricerca dell’uomo, rivelandosi come esperienza d’amore illimitata.

L’ultima volta che ho visto Armido personalmente è stato nel 2000, a Padova. Quel giorno parlava di temi attinenti alla post-modernità con un titolo d’intervento che se non ricordo male suonava come “Il tutto nel frammento ecc…”. Anche là si trattava di scoprire tracce d’infinito nella frammentarietà di un quotidiano e di una realtà apparentemente senza trama.

Vent’anni dopo, quell’idea, sembra esser divenuta un imperativo etico, in un complesso di culture in cui sembra esser rimasto spazio esclusivamente per gli estremi o di un fondamentalismo pseudo-religioso in cui si crede di poter possedere la verità come si possiede un cellulare o di un totale irrazionalismo in cui conoscere la verità significa scegliere arbitrariamente una fonte che me la consegni a casa a mo’ di pacco postale.