Tempo di ricorrenze

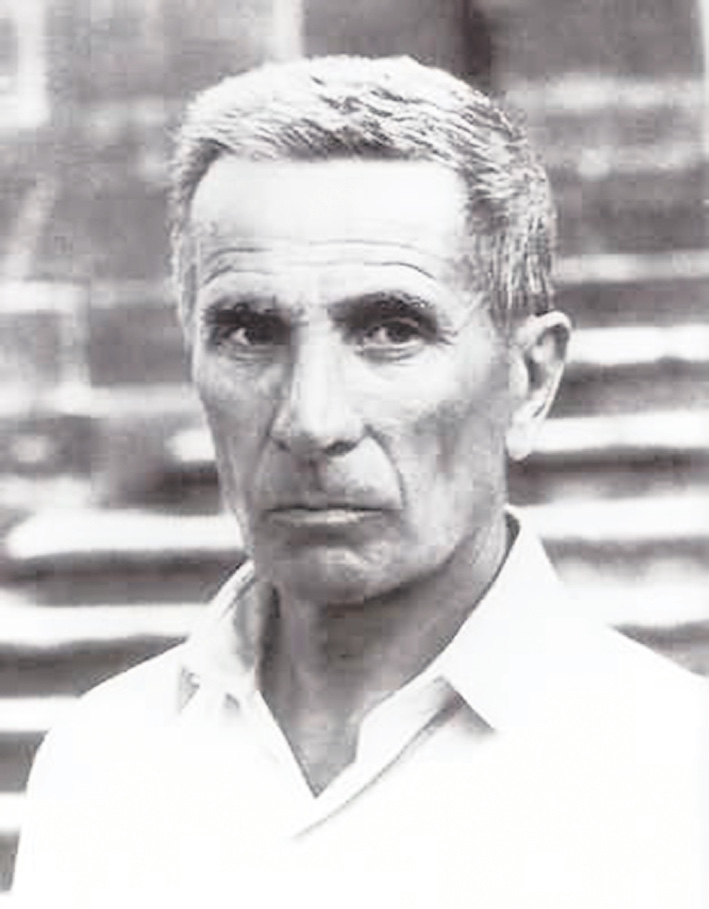

Il 28 gennaio del 1972, moriva Dino Buzzati, uno dei più proteiformi e acuti scrittori italiani del’900. Nondimeno, andrebbe ricordato un presunto suo omologo, Franz Kafka, che proprio nel 1922, durante il suo soggiorno nel sanatorio di Spindlermühle, abbozzò l’ultimo romanzo, “Il Castello”.

Non è mancato un sottile critico letterario – Giorgio Barberi Squarotti – che già nel 1967 rilevò una sorprendente analogia simbolica fra i due che li accomunava in una universale condizione umana di precarietà esistenziale.

Infatti, proprio nell’opera prima di Dino – “Bernabò delle montagne“ (1933) – la narrazione simbolica saprebbe anche di metafisico, perché le peripezie di un guardaboschi che lotta invano in un bosco di montagne in un mondo surreale, hanno molto in comune con l’agrimensore K., che arriva in un villaggio coperto di neve profonda. Tutti parlano di un castello che sta su un monte nebbioso, ma la strada per arrivarci è rischiosa. Come le montagne del bosco di Buzzati.

Romanzi o parabole erano quelli che hanno scritto nella loro diversissima vita?

Ripercorriamone allora le tappe di vita e di pensiero. Il grande praghese ed il versatile veneto, nacquero in una famiglia alto borghese già in vista. L’uno, nella società asburgica di inizio secolo destinata al collasso per effetto della prima guerra mondiale (il padre era un ricco commerciante ebreo che aveva lavorato tutta la vita per elevarsi socialmente). L’altro piuttosto discendeva da una famiglia adottiva di rango nobiliare che aveva adottato la bisnonna, una povera orfana e zingara, i cui figli lavorarono da artigiani nelle valli venete, per divenire poi un’agiata impresa familiare che nei primi dell’800 produsse armi e oggetti di ferro battuto, fino ad esercitare il nonno la professione di notaio a Belluno ed il padre essere un celebre giurista di diritto internazionale.

Ambedue lottarono aspramente coi loro genitori

La famosa lettera al padre di K. – lo chiameremo così per ribadire la volontà di Franz che si autodefinisce spesso con tale sigla – ed il severo moralismo del padre di Dino, che in molti personaggi voleva raffigurare il burbero padre – testimoniano le rispettive volontà oppositive al genitore che li derideva – come commerciante e come avvocato – nel mondo di ieri, tanto per citare la notissima opera di un loro contemporaneo, Stefan Zweig. Ambedue vogliono una vita veramente speciale: essere scrittori, cercare nel mondo e descrivere per carriera, essere nel reale ma rifuggirlo nel frattempo.

K. e Dino si laurearono in legge come pretendevano i lori padri, senza arrivare, quindi a una rottura completa, ma scaricando entrambi le loro tensioni in un intimo risentimento che li pose alla ricerca di un “Assoluto” dove acquietare le loro pulsioni, che andavano a deformare il loro animo e a leggere il quotidiano al di là delle secche del reale.

Dino per esempio, ben presto passò al giornalismo, vivendo tutte le esperienze relative da cronista, redattore e inviato speciale per più di 30 anni, dal 1933 dirigendo il supplemento letterario “La lettura” del Corriere della sera, fino a raccontare il viaggio di Paolo VI in Terra Santa a metà degli anni ‘60.

K. invece, dopo anni di pellegrinaggi in Europa e in Italia, a 25 anni entrava da impiegato di medio livello dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro, facendo il bravo borghese tutto casa e chiesa di giorno, ma vivendo nelle notti praghesi una vita spensierata, sognando ad occhi aperti e descrivendo vicende surreali e magiche, romanzi come “Il Processo”, “Il Castello” e “America”, senza contare i racconti fantastici che hanno influenzato tutta la generazione letteraria successiva. Primo fra tutti lo stesso Dino, che quando scrisse il suo famoso romanzo nel 1940 – “Il deserto dei Tartari” – non poteva non pensare al proprio padrino culturale, Joseph K., che nei cortili della fortezza e nei personaggi dei suoi romanzi rivedeva le stanze oscure del tribunale del “Castello” in cui non riusciva ad entrare.

In fondo, a rileggerli contemporaneamente, notiamo una pari profonda difficoltà di distinguere il non senso dalla realtà; le contraddizioni del quotidiano e il susseguirsi di avvenimenti e di personaggi grotteschi.

Anche Dino ci dà ritratti di uomini illusi, di destini beffardi e di realtà imperscrutabili. A tal proposito, pensiamo ad un racconto meno noto, ma significativo, “Il disco si posò”. Qui si narra di un disco volante dell’altro mondo che era atterrato nei pressi di una chiesa di campagna, con la missione di sapere cosa significasse un mondo pieno di croci. I marziani avevano compreso le cose di questa terra, ma quelle croci proprio no. E allora il vecchio parroco Pietro spiegò il Vangelo, il peccato originale, il bene e il male, Cristo fattosi uomo per salvarci e per darci quella speranza che distingue il cristiano dagli atei. I marziani rimangono di stucco: essi vivono da sempre nell’Eden, conoscono l’albero del bene e del male, non hanno mai violato alcun patto col Creatore, non pregano per avere perdono, tanto non peccano e sono sempre buoni. Amaro è il commento di Don Pietro: meglio essere un uomo turpe e magari cattivo, ma potersi rivolgere a Dio, di pregare per avere un mondo migliore, piuttosto di vivere senza possibilità di pentirsi, un attimo di pentimento per giustificare il peccato frutto di troppo amore per la vita.

Qui per noi sta il punto di rottura con il signor K.

Questi pensa invece a una vita in continuo esilio, dove la domanda di “Assoluto” diventa un senso di colpa perenne, anzi addirittura antecedente al peccato, irredimibile e insanabile, dove la speranza di mutamento del triste quotidiano è impossibile, dove si è sempre un immigrato clandestino in terra straniera. Tipico perciò è proprio il romanzo “America”, dove ogni tentativo del giovane K. di fermarsi, è uno sforzo inutile, perché tutto è precario, a simboleggiare i vuoti della vita. L’uomo è parte di un tutto dato e immodificabile; il dolore è inguaribile, il male è inevitabile, la conoscenza è falsa: le relazioni con gli altri uomini ambigui e dannosi.

Si pensi al racconto “Davanti alla legge”: un uomo di campagna, ligio alla legge – qui in senso ebraico, vale a dire la Religione dei Padri – sperava di conquistarla attraversando un grande portone. Ma il guardiano glielo impedisce per quel momento. Fra l’uomo e il guardiano si apre un dialogo, attendendo l’uno l’apertura e l’altro promettendone il passaggio non appena possibile. Trascorrono gli anni, il dialogo fra i due si fa sempre più serrato, l’uomo offre di tutto per entrare, ma il guardiano resta impassibile nel suo divieto, malgrado ogni tipo di corruzione, insistenze e preghiere. Si giunge così alla fine della vita dell’uomo e il guardiano lo capisce. Il contadino, quasi allo stremo delle forze, fa al guardiano l’ultima domanda: “tutti gli uomini sono passati – ovvero malgrado che tutti preghino per avere la salvezza – come mai solo io sono rimasto dietro la Porta per tutta la vita? E il guardiano emette la sua enigmatica sentenza: “Nessun altro poteva entrare perché questa Porta è un divieto flessibile e molti sono entrati alla fine. Solo tu, che vuoi vedere senza prima credere, non entrerai mai! E dunque, alla fine della tua vita, devo chiuderla!”

È una parabola non solo assurda ma anche emblematica dell’esistenza rivolta vanamente alla completa conoscenza e al dubbio perenne. È anche un invito ad accettare la realtà come data, di fronte ad una natura matrigna, dove la speranza è assente e dunque il percorso individuale non può che portare alla morte. In fondo la porta è sempre aperta. Ma l’uomo di campagna non lo capisce. Non può entrare perché la porta è stata sempre socchiusa, tanto che già l’aldilà lo poteva vedere.

Ma allora perché pregare? Perché domandare quando tutto è dato? Se questo fosse vero non sarebbe assurdo domandare e aspettare?

In sostanza, la solitudine dell’uomo in un mondo spettrale di incanti, di mostri, di macchine, altro non è che la metamorfosi – altro grande tema di Kafka – dei moderni inferni della civiltà industrializzata, che vede anche per Dino il dramma dell’uomo privo di amore, vittima delle menzogne della donna che pensava di amare, ma che lo tradisce per denaro. Tema che Buzzati tratterà in modo più realistico nell’ultimo romanzo più discusso, “Un amore” del 1963. Eppure, malgrado le rilevanti analogie esistenziali, i due divergono nella parte finale della loro vita. Dino sembrò ripiegare in modo più immediato nel quotidiano, abbandonando il metodo allegorico e grottesco, rivelando uno spirito etico altruista. Si prenda per esempio, un breve apologo, quasi un frammento di spaccato reale: al circolo e al caffè, un vecchio direttore di rivista letteraria e l’altro un vecchio medico, erano soliti a beccarsi e a insultarsi, per anni e anni. Finché una sera, dopo aver rinnovato lo scambio di vituperi, vien fuori che quel giorno stesso entrambi hanno ricevuto l’ultimo biglietto verso la morte, un referto medico che li condanna a morire molto presto. Per la strada, al buio si confessano l’un l’altro, si abbracciano, piangono e moriranno insieme.

Buzzati, all’inizio come il signor K. ci ha parlato della fragile condizione umana che, in quanto precaria, è costretta a trovare un senso. E qui pensiamo a K., dove non c’è più speranza, non c’è più la consolazione dell’amicizia e dell’amore, della famiglia e della natura. Nulla e basta. Ma in Buzzati resta l’amore per l’altro, anche per colui che ti pugnala e ti combatte, perfino nel nazista che ti gassa e ti impicca. Kafka però dette un quadro sconfortante della politica e del senso sociale. Diceva il signor K. in un punto del “Processo”: “Sai, non capisco la politica. Vieni al mondo e sei fottuto. Muori senza alcuno sconto… Così gira il mondo! E dunque, che ci interessa chi sta al Potere?”.

Un etica soggettiva che ci lascia perplessi e che Buzzati non poteva accettare come quei marziani del disco volante.